ルーチンタスクが9割を占める僕が、ルーチンタスクの素晴らしさを語る

2017/03/15

今日はシゴタノ!で、佐々木正悟さんの記事を読んでの考察を。

タスク管理することで、仕事をもっと管理しやすい形にできる | シゴタノ!

ルーチンをなるべくルーチンとして認識するほど、タスクは管理しやすくなります。

僕も完全に同意で、自分のタスクはなるべくルーチンタスクとして捉えるようにしています。でも感覚的に捉えるだけでは不十分なので、タスク管理ツールにルーチンタスクとして登録しています。

スポンサーリンク

自分のルーチンタスク割合を調べてみた

自分の抱えるタスクのうち、ルーチンタスクがどれぐらいの比率を占めるのか気になったので調べてみました。

僕が使っているタスク管理ツールはTaskChute2です。仕事上のタスク管理に利用していて、8:30~17:30に実施するタスク(休憩60分含む)が登録されています。その中からルーチンタスクとして登録されているタスクを抽出して集計しました。

ルーチンが9割!

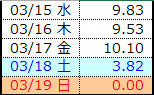

今週は繁忙期なので、ややタイトなスケジュール。見積もり時間が9時間を超えれば残業まっしぐらという状況です。

で、直近3日間のルーチンタスクを調べてみたところ驚きの結果に。

| 日付 | 見積もり 時間 |

うち ルーチンタスク |

ルーチン 割合 |

|---|---|---|---|

| 3月15日 | 9時間50分 | 9時間28分 | 96.3% |

| 3月16日 | 9時間38分 | 8時間53分 | 92.2% |

| 3月17日 | 10時間2分 | 9時間2分 | 90.0% |

9割以上がルーチンタスク!

ルーチンが多いことは予想はしていましたが、これほどまでとは・・・。でもこれは良い傾向です。

ルーチンタスクの何がいいのか

ルーチンタスクが多いことのメリットはいったい何でしょうか。

着手のハードルが下がる

初めてのタスクには、なかなか手をつけづらいもの。逆に、過去にやったことがあるタスクはネガティブな感情を持ちにくいことでしょう。お馴染みのあいつは親しみやすいのです。

こうしてタスクをルーチンタスクと認識することで、実行するための心理的ハードルがぐっと下がります。

若干文脈は違いますが、『やる気クエスト』でも似たようなシーンがありました。

手順書(マニュアル)を作れる

正確に言うと「手順書を作れる」ではなく、「手順書を作る動機づけになる」です。

1回やったきりで終わってしまうタスクならば、あえて手順書を作ったりしませんよね。でも2回以上やることが確実なタスク、つまりルーチンタスクならば絶対に手順書を作ることをオススメします。手順書は地図のようなもので、それにしたがっていけば自ずとゴールにたどり着くことができるので、余計なエネルギーを使わずにすむからです。頻度が低いタスク(毎月・半年ごと・毎年)を実行する時は、特にその威力を発揮することでしょう。

ルーチンを繰り返してロボット化できれば、最小のエネルギーでタスクを消化できるようになります。

「たすくま」はルーチンタスク化を促す

仕事の友はTaskChute2ですが、プライベートのタスク管理には「たすくま」を利用しています。

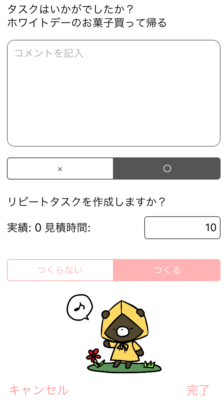

タスク管理ツールである「たすくま」はタスクのルーチン化に優れていて、新規タスクを終了する度に「リピートタスクを作成しますか?」と聞いてきます。

そんなふうに聞かれると、いやでも「これはルーチンタスクだろうか」と強く意識してしまいますので、佐々木さんの言う「ルーチンをなるべくルーチンとして認識する」を実践しやすくなるでしょう。

少し高価ですがオススメしたいアプリです。

あとがき

ルーチンタスクが増えると、タスク実行にかかる消費エネルギーを減らすことができます。上手にタスク管理することで、ストレスフリーな一日を!

今回紹介したTaskChute・たすくまは、タスクシュート仕事術を実践するためのツールです。タスクシュート仕事術を学ぶには、以下の本をおすすめします。